El Pie de Eurídice

Y LOS MISTERIOS DE LA POESÍA

DE GABRIEL CHÁVEZ CASAZOLA

Por: Marialuz Albuja Bayas

Abrir un libro de Gabriel Chávez Casazola es ingresar a un mundo en donde todo coexiste, como ocurre en el universo, tanto en su oscuridad como en su luz, sin que los opuestos sean irreconciliables sino capaces de construir, desde las posibilidades –e imposibilidades– del lenguaje, los diversos rostros de la completud.

Descubrí su poesía hace casi cuatro años, una tarde en la que tuve el regalo de leer El agua iluminada en su edición de La Hoguera, con algunos de sus textos traducidos al portugués por Pedro Sevylla de Juana y, al italiano, por Mariela de Marchi. Quedé inmediatamente conectada con esa manera de mirar el mundo, y desde entonces, he sido una lectora insaciable de la poesía de Gabriel.

Ahora, con El pie de Eurídice, me he encontrado con textos que no conocía junto a otros que he memorizado de tanto leerlos. Y, nuevamente, me llevan de regreso al mismo asombro que sentí al descubrir este universo poético por vez primera, como un “ fruto oscuro” que se ofrece al lector en un “ritual simplísimo”, tejiendo historias que no se cuentan dentro de la Historia, sino con sus protagonistas vistos desde una dimensión profundamente humana, dioses, diosas, Meg Ryan, el Libertador, Nixon, Eurídice, Linda Lovelace, Ingmar Bergman, María Schneider, una tal Carolina Matilde de Schleswig- Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Ezra Pound, Argos y todos los perros de este mundo, Dios, nosotros mismos. Y, junto a la vitalidad con que aparecen estos nombres, convertidos por la gracia de la poesía en hombres y mujeres de carne y hueso, he visto aparecer también esos rincones de la casa que la convierten en una mansión, en una cabaña, en el lugar donde nos hemos construido y nos seguimos existiendo.

En los textos de Gabriel Chávez existe un universo poético que hace posible, valga la redundancia, que haya poesía. Y es que ésta no puede limitarse a un conjunto de versos. Tampoco puede estar constituida de poemas disparados en distintas direcciones, como balas en un campo desierto, e incapaces de entablar un diálogo con el lector. Las líneas que componen sus poemas son indispensables para la humanidad. Si nos faltase alguna de ellas, ya no seríamos los mismos. Eurídice ignoraría que lo mortal era su pie, no la mordida; la lluvia no podría complacerse en descubrir que quienes la escuchan sobre el patio vuelven a ser niños; pocos serían los que aprenden el idioma de las aves; y algunas tonalidades de la verdadera voz del mundo permanecerían ocultas, pues cada verso auténtico, a través del tiempo y surgido de las entrañas de cada ser que ha sabido descifrar lo esencial, es un sonido único. Dios tampoco sabría de su “estupenda equivocación al crearnos”, y la revelación del fuego no tendría los matices que Gabriel ha descubierto para ella.

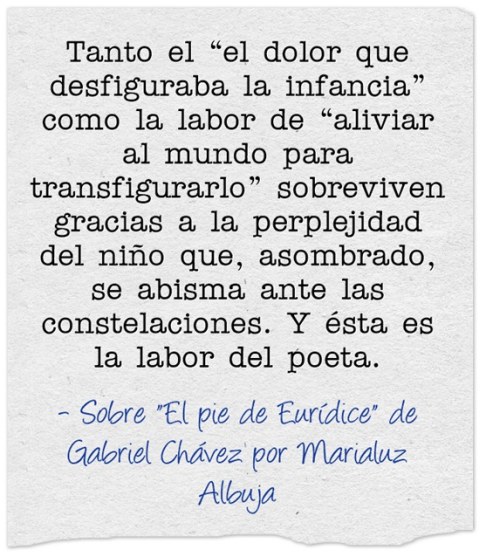

Pero estos textos no se enredan solamente en lo sublime, sino que alcanzan la profundidad desde lo más mundano, “ese descapotable celeste y oro que jamás tendremos”, porque quien mira lo que no se ve y escucha lo que no se oye, logra comprender el mundo desde una dimensión que va más allá del pensamiento intelectual y que conduce a los descubrimientos que valen la pena en la experiencia de estar vivos. Tanto el “el dolor que desfiguraba la infancia” como la labor de “aliviar al mundo para transfigurarlo” sobreviven gracias a la perplejidad del niño que, asombrado, se abisma ante las constelaciones. Y ésta es la labor del poeta. De ahí que la muerte cobre vida en estos textos, donde “los muertos no nacidos fluyen siempre en el torrente de la sangra de sus madres”, lo que nos permite regresar a lo que somos aunque esto, ante los ojos de Gabriel, pueda ser muy doloroso.

Al igual que Lucía, que ha entrado en la casa y ha dicho: “hágase la luz / sin apelación a ningún significante”, Gabriel ha buscado la manera en que el lenguaje lo conecte con la vida, con su más allá y consigo mismo en esa “urgencia llenar páginas de signos que más aprisa que la carcoma […] puedan acusar recibo de que existió el verano y existieron las cucharas y los guisos y la cama de lino feliz y el agua en la regadera”; sabe que el ser humano, a través de los tiempos, ha sobrevivido gracias a la escritura y a toda expresión humana. Por eso, en este oficio ha puesto su vida.

“¿Es la belleza la primera o la última en morir en todas las guerras que se declaran contra ella?”. El lector podrá encontrar la respuesta en la poesía de Gabriel, donde el ser humano aparece en su dimensión más honesta: la emoción que lo conecta con el cuerpo, con el alma, con las experiencias vividas y por vivir. La emoción como experiencia primordial del ser humano, al que no le bastan razones ni argumentos para amar o para odiar, para morirse o para seguir viviendo.

Felicito la iniciativa de la editorial Gamar, en Popayán, dirigida con lucidez por Felipe García Quintero y Paola Martínez. El pie de Eurídice ya es, y será siempre, un referente de la poesía latinoamericana.

Felicito la iniciativa de la editorial Gamar, en Popayán, dirigida con lucidez por Felipe García Quintero y Paola Martínez. El pie de Eurídice ya es, y será siempre, un referente de la poesía latinoamericana.

POEMAS DE GABRIEL CHÁVEZ CASAZOLA

HE NACIDO EN LOS CONFINES de un imperio inasible

rodeado por líneas imaginarias y huidizas.

Desde niño quise conocer el corazón de la comarca,

acudir a su norte que era también su centro.

Después de muchos años de soñar con caminos

me resigno a saber que no he partido.

Esta mañana un hombre enfrente mío conversa con los pájaros.

Les instruye la forma de llegar al palacio de jade.

Yo lo escucho pensando en el norte,

en el centro,

en mi viejo deseo.

Pero ya estoy cansado y los días me pesan.

He de conformarme con aprender ese idioma de aves

y, ya solo, en mi cuarto, planear sobre las sábanas.

ELEMENTAL

Si yo fuera panteísta —me decías—

escogería venerar a los dioses domésticos,

los dioses del hogar, pequeños y sencillos,

que se esconden tras una planta del jardín,

en la corteza de un mueble de madera

o dentro de un jarrón de cerámica

que alguna vez una muchacha aborigen portó sobre su cabeza

-cómo ondeaba su cintura en equilibrio, su cabello negrísimo.

Los dioses diminutos y traviesos

de la lluvia en verano o del agua cayendo desde la regadera,

la diosa de la acequia en una vieja huerta

que aún frecuenta mi infancia,

las diosas del estanque o de la alberca

—siempre hay algo divino entre las aguas—,

el dios de la puerta, el dios de las almohadas, el dios de los jabones,

el dios de las ventanas,

la turbulenta deidad de la caldera que hierve,

el dios mayor del hogar, escondido (y revelado) en el fuego.

Si yo fuera panteísta, me decías, creería en todos esos dioses.

O en la porción secreta de Dios que hay en todos los elementos

—repuse.

Y mientras conversábamos, al caer de la tarde,

miraba yo con recelo y ternura, al mismo tiempo,

ensombrecidas pero aureoladas de luz nueva,

todas las cosas de la casa.

EL PIE DE EURÍDICE

Piensa un momento en el pie que

como un fruto

–opimo, terso, deleitable–

posa Eurídice en el territorio de la luz

antes de que el abismo la devore

–sombra fundida en otra sombra–

en el momento en que Orfeo osa mirarla.

Piensa ahora en el otro pie de Eurídice.

Aquél que como un fruto oscuro

el sol no baña sino el agua de Aqueronte.

En el pie que mordiera la serpiente,

el que se queda atrás y que la arrastra.

El pie mortal.

Acaso la poesía es una Eurídice

tendida como un arco

entre las zonas de la luz y de la sombra

que están dentro de Orfeo.

(Ocurre, breve, cuando el poeta osa mirarla

–verse–

a los ojos

y porque la mira

deja de estar).

Tal vez muchas otras cosas son eurídices:

nosotros, entre la sabiduría y el deseo,

la memoria y el olvido,

el adentro y el afuera,

o todo lo que existe

entre las reminiscencias del Ser y del no Ser.

Marialuz Albuja (Quito, 1972).

Poeta, traductora, ensayista y profesora de literatura.

Fundadora y co-editora de la Editorial Rascacielos.

Colabora con Metaforología.