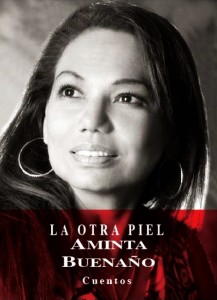

Mujeres Divinas y La Otra Piel

Mujeres Divinas, La Otra Piel

y el Discreto Encanto de lo Cotidiano

Las mujeres-personajes en los relatos de Aminta Buenaño libran una batalla contra el silencio y el olvido. En un contexto cotidiano, tan familiar como si fuera desde su propio vientre; y haciendo uso de una limpia y muy cuidada sencillez, la obra de esta autora es prolija en ilustrar los márgenes desde donde se cuestionan tradición y roles, estacionados tan tercamente en una cultura con enfermedades patriarcales.

Las mujeres-personajes en los relatos de Aminta Buenaño libran una batalla contra el silencio y el olvido. En un contexto cotidiano, tan familiar como si fuera desde su propio vientre; y haciendo uso de una limpia y muy cuidada sencillez, la obra de esta autora es prolija en ilustrar los márgenes desde donde se cuestionan tradición y roles, estacionados tan tercamente en una cultura con enfermedades patriarcales.

La narrativa de Aminta Buenaño, como parte de esa nueva ola de ficción escrita por mujeres latinoamericanas, logra desde lo literario recrear tan íntimamente las superficies en donde la mujer transita -superficies de piel y de tierra- y desde las cuales se engendra su lucha para presentarnos una visión alternativa que impugna, a través de de la palabra, las ideologías dominantes.

Aminta sabe narrar con belleza y para ello se sirve de un lenguaje coloquial y directo, que cautiva y emociona profundamente. Ha sido dicha leer sus “Mujeres Divinas” y “La Otra Piel” y aquí en Metaforología queremos compartir el gozo con ustedes, publicando uno de sus hermosos textos. (Ana Cecilia Blum)

MONÓLOGO DE LOS CORAZONES ROTOS

¡Ay, nosotras las mujeres, amamos y amamos tanto que, a veces, cuando más amamos, menos nos aman! (Escuchado en un bus)

Para Zoila Gloria

Como usted ve, soy una mujer de la mediana edad, y estoy a punto de pegarme un tiro. Digo, es un decir. Usted dirá por qué, si la vida es bella, si aún tengo la vida por delante, si tengo tres hijos fuertes como camellos y que me aman como los cachorros a las ubres de su madre y otras tonterías que se dicen por el estilo; pero le diré que no, que no es así, las cosas no son tan fáciles como parecen. Siento que mi vida no tiene significado ni sentido ni propósito y, además, discúlpeme que sea tan egoísta, lo que yo siento solo lo saben las que lo han vivido. Nadie más. ¿Cómo va a saberlo usted si lo único que sabe es escuchar y escuchar y mirar detrás de sus lentes con esa mirada inquisitiva que traspasa el alma? Por favor, no se enoje, ese gesto de impaciencia o aburrimiento tal vez teñido por una tibia compasión no me ayuda, tampoco me tranquiliza; ese aire de suficiencia me inquieta, me recuerda a mi marido. Perdone, perdóneme, mire mis uñas roñosas, casi sin carne, hasta los padrastros me los he comido. Mire la hondura de mis ojeras, es que a veces no sé lo que digo, duermo poco, ni hambre me da… La verdad es que yo no quería venir, lo mío no es importante, no le interesa a nadie, siento que estorbo. Fueron mis hijos, no fui yo, los de la idea. No pasa nada, no estoy loca, lo único que hago es llorar y llorar, pero… ¿Quién no llora cuando tiene una pena? ¿Quién no llora cuando el mundo parece carecer de sentido? Me trajo mi hijo, el menor, que se alarmó al ver que no salía de la cocina, sentada, mirando por la ventana con esa taza de café bailándome en una mano y el cigarrillo en la otra, mientras el vapor de los hervores de las ollas se esparcían como una delgada niebla sobre mi cuerpo. Mi hijo me dijo que de tan distraída que estaba hasta la comida se había quemado, las ollas se habían puesto negras, la cocina sofocaba; pero no fue así porque yo no olía nada y el olor del arroz, como usted sabe, cuando se ahúma, es insoportable. Solo sentía el aroma intenso de treinta años atrás y la mordida ácida de la nostalgia. Un olor espeso y dulzón con perfume a grosellas y a guanábanas maduras. Un aroma en que todo era distinto. El aroma de mis veinte años. Dice el tango que veinte años no es nada, pero yo le digo que sí, que es toda una vida. Decía mi hijo que mi mirada vagaba perdida, errante como el humo, con ese tinte extraviado en los ojos como los de un niño pequeño cuando se pierde abruptamente de sus padres; pero no, usted como experta, como conocedora del tema, sabe que no. Cuando la mirada vaga es porque está rebobinando el pasado como si fuera una vieja película, eso no tiene nada de extraño, ni es cosa del otro mundo. Los hijos siempre exageran. Usted no solo es terapeuta, también es mujer, por lo que le contaré la verdad de la verdad, no me cuidaré, no maquillaré mis emociones, ni mis sentimientos, la ropa sucia la lavaré fuera de casa, sin pudor; porque es que adentro jamás se lava, se calla, se oculta, se le echa tierra para que se pudra y envenene y una termina seca y amargada. Sí, le hablaré, como se habla a un diario de los que se esconde de los ojos de otros o como se confiesa una ante los ojos de la madre; aunque, aquí entre nos, yo nunca me confesé con la mía, no quería montar mis problemas sobre los de ella, ni llenar de amargura sus pozos ciegos, además que ella me lo había advertido. Le hablaré porque necesito desahogarme, una siempre necesita un confidente.

No me mire así que me da vergüenza, no tolero esa mirada de conmiseración, de pena o quizá soy muy quisquillosa, como dice mi marido; tampoco quiero nada, solo necesito que me siga escuchando aunque me parece ya oír sus opiniones taladrando mi cabeza. ¿Prejuiciosa? ¡Qué va! Lo que pasa es que no me gusta la compasión ni que me vea como un gato que relame sus heridas; tal vez soy una paloma que se rompió un ala, pero no… Yo siempre creí, como le dije, en el matrimonio, en la familia, en los hijos; creí en todo lo que me enseñaron. Que la familia era el núcleo de la sociedad, decía mi padre con convicción cada vez que nos reuníamos en una mesa como la santa cena con papá a la cabeza. Cuando hablaban de aquello de la liberación femenina para mí era como hablar de una tribu de locas y lesbianas. Unas desadaptadas quemando calzones. Cuando leía lo que ellas decían pensaba que era una locura salir de la protección y del abrigo del stablishment donde estábamos tan protegidas, tan del brazo de su marido, donde ocupábamos un lugar. Mi padre fue un manto protector y mi marido también. No necesitaba luchar porque ya había quien luchara por mí, no necesitaba trabajar porque ya había quien lo hiciera por mí, ni esforzarme ni nada. Usted dirá, ¡qué aburrimiento! Es que a unas les extirpan un riñón, el útero, los ovarios, a mí me habían extirpado la voluntad, usted sabe, pero de a poquito y desde el nacimiento. Además, sincerémonos, ¿A qué mujer no le gusta que le abran la puerta del auto, que le lleven flores, que se peleen por ella, que le paguen los gastos? ¿A quién no le gusta tener un guardaespalda, un ángel protector, alguien que beba los vientos por una y sea capaz de decirle los más dulces piropos al oído? ¿A quién no le gusta ser tratada como una reina? ¿A quién no le gusta que la vean como una cosa frágil, dulce, delicada, digamos… femenina?

¿Qué me han costado caros esos lujos, dice? Puede ser, pero entienda que yo siempre fui la bebé, la engreída de mi papá, su niña bonita. Papá no me permitía hacer nada, a lo sumo ayudar en la cocina y a veces ni eso. Fui educada en un colegio de monjas donde la virginidad de la Inmaculada era un dogma de fe, y a pesar de que el mundo se movía entre dos milenios los principios de mi casa seguían incrustados en un solo eje fijo y unas leyes de piedra: las de mi padre.

Crecí convencida de que salir del altar con un gran ramo de flores en las manos y vestida de novia era dar un tiro al blanco de la felicidad. ¿Qué más ansiaba yo? Un marido, una casa, unos hijos y un perro labrador; juntos como en esas postales americanas de ventas de casa. ¿Qué más podía esperar para sentirme realizada, sino la garantía de una vida con la protección de un hombre y unos hijos que dieran sentido a mi existencia? Como lo hizo mi mamá y la mamá de mi mamá y seguramente su mamá también. Por eso no me importó, cuando me casé, abandonar mi carrera con la tibia protesta de mi flamante marido y la mirada feroz de mis padres que, aunque la asombre, nunca estuvieron de acuerdo; no me importó dejar las clases de pintura que recién había iniciado; no me importó renunciar a las reuniones frecuentes con las amigas de la soltería para tomarnos un café mientras hablábamos de mil cosas y de ninguna.

No me importó nada. Solo me importaba él. Primero, él; segundo, él; tercero, él.

Y en realidad éramos felices, las mañanas antes de irse al trabajo se nos iba en besos y caricias. Yo le traía el café humeante y negro mientras él leía el periódico y comentaba la política. ¡Ah, siempre inteligente, siempre inquisitivo! Yo lo adoraba, era tan sabio, tan profundo. Figúrese usted que sus opiniones siempre coincidían con las de los mejores analistas. Verlo impecable, con su camisa blanca refulgente y su corbata gris haciendo juego con su terno, me derretía. Sentía esa sensación de dulce debilidad, como de desmayo, que se siente cuando una está enamorada. Su aroma, su sombra, la manera de decir las palabras. La forma con que sonreía o con que me miraba, ese brillo malicioso, perturbador y lúbrico en la mirada que me hacía bajar los ojos, que electrizaba todo mi cuerpo, esa satisfacción que se traslucía en su barriga un poco crecida desde que nos casamos, me derretía. Cuando se marchaba sentía un penoso vacío, la casa se me antojaba tan grande, me resignaba entonces con aspirar el olor agrio y dulzón de sus camisas viejas que lo resucitaban y cocinar para él sus platos preferidos. Llamaba puntualmente a su madre quien no se cansaba de indagarme con voz de militar que pasa revista a su tropa, que si ya hice el platillo tal, que si lavé la ropa cual, que la miel y no el azúcar es lo que toma su niñito. Yo callaba y tomaba nota. Usted dirá que era la esposa ideal, ¿no? Sus manos, en ese tiempo, se movían ágiles en mi cintura, en mis piernas, le gustaba acariciarme y desordenarme el cabello, agarrarme por la cintura mientras cocinaba y susurrarme por detrás palabritas que coloreaban mis orejas. En ese entonces, por supuesto, yo estaba en el top ten de sus gustos: era la mejor cocinera, la más bella, la mujer perfecta. Claro que en verdad era bonita, pero el tiempo se va haciendo sentir…

Usted sabe la alegría que se vive cuando una está enamorada y cuando una respira por él, piensa por él, sueña hasta con sus sueños. Mire ¡qué barbaridad! Perdone que sea tan reiterativa pero recuerdo que se me hacía imposible hasta decidir por mi cuenta. Si había que ir a la botica iba con él. ¿Por quién votaría en las nuevas elecciones? Él lo sabía. El color de mi vestido, el aroma de mi nuevo perfume, los nombres de nuestros hijos. Todo él, siempre él, hasta desdibujarme en un garabato. Lo increíble es que todo me parecía tan natural. Quizá le parezco cursi, ¿verdad?, ridícula, anticuada. No se moleste en negarlo. Pero es que algunas mujeres cuando nos enamoramos somos ridículas. No sé cuánto tiempo duró esta borrachera: dos, tres, cuatro años. Luego, como si fuera un ventarrón, vino un hijo, luego otro, después otro. El encanto fue cediendo espacios a la rutina, pero me parecía natural. Los días se amontonaban uno tras otro recogiendo los cestos de ropa, cocinando, lavando, corrigiendo las tareas escolares de los chicos, barriendo, trapeando, atendiéndolo a él que llegaba serio, un poco enfurruñado de un trabajo en que todo era competencia, en que había compañeros como serpientes esperando una pequeña equivocación, un desliz para clavarle el colmillo; corriendo entre esos niños pequeños a los que tenía que vestir, alimentar, hacer dormir y al grande que debía terminar de criar; consolando siempre, sosteniendo, apoyando, sonriendo aunque no tuviera ganas, ayudando al pequeño en su dislexia, al padre en sus clases de inglés para que termine la carrera que yo misma no había concluido, empujando, alentando, soportando hasta el rechinar de dientes. A veces el amanecer y el anochecer eran como abrir y cerrar de golpe un libro. Mi vertiente era grande pero en momentos sentía que me estaba quedando seca y que un gemido hondo como el de un animal agónico y furioso salía de mi garganta, gemido que yo ahogaba porque la pesada losa de una antigua culpa me estrangulaba el pecho hasta asfixiarme. Siempre tuve fama de ser una buena ama de casa, fama compartida por parientes y amigos, y una buena ama de casa muestra siempre una sonrisa aunque baile el cansancio en esa mueca. La mujer sabia construye su casa, la necia la destruye. ¿Quién era la que organizaba mejor los cumpleaños de los niños? ¡Yo! ¿Quién, la parrillada para los amigos un sábado por la tarde? ¡Yo! ¿Quién era la abnegada, la paciente, la comprensiva y fiel esposa, la que callaba y asentía? ¡Yo y nadie más que yo! Ja, ja, ja, ja, ay, Dios mío, Virgen Santísima, parezco una loca, ¿verdad? Mientras tanto ésta, yo, la que usted ve, ésta que tiembla y se revuelve en una tempestad de dudas, la que no puede sostener un cigarrillo y pide perdón por todo, la que siente culpa hasta del gato, la verdadera, la única, la impostora de su propia sombra navegaba en un mar de irrealidades, era la que quedaba después del cedazo de las representaciones, después de las aspirinas de las dos de la tarde, después de las cenas, en esa intersección entre la realidad y el sueño; en ese punto de convergencia en que la actividad termina y la noche comienza; después de los después y siempre en los nunca y cada vez estaba más débil, solo que no lo sabía.

Mi vida fue solo puras representaciones, como si alguien barajara desde el más allá unas fotografías, aunque si usted se fijaba bien la sonrisa de mi boca no hacía juego con la mirada. La mirada estaba como ida.

Naturalmente que tuve que ir al médico, naturalmente que me recetó píldoras para esa horrible jaqueca que me azotaba cuando terminaba los quehaceres y me quedaba como hipnotizada, idiota, en la cocina. El médico dijo que era estrés. ¡Pero si tú no haces nada, no trabajas, solo estás en casa!, arqueó la ceja mi marido. Y mis hijos, ni siquiera bajaron el volumen del televisor para escucharme, pero los chicos son así cuando son chicos: tiranos y egoístas, me lo dijo una psicóloga: es la inconsciencia. Total, me acostumbré, porque una se acostumbra a todo… Pero usted sabe lo que es llevar el peso de la casa, pero ser una sombra en esa casa. Usted sabe cómo una se siente cuando las opiniones de una no cuentan, no valen, no interesan, porque solo sabe de lo que ocurre en el mundo de la casa, porque no está enterada de la política, de los negocios, de todo lo grande que se gesta fuera, del sol y sus propósitos. Mi marido callaba hasta en la mesa, solo estaba atento al timbre de los cubiertos y al aroma de las ollas: ¿Has hecho estofado? ¿Otra vez? Bueno, para mañana quiero tallarines, ordenaba. Y cada vez que yo le preguntaba algo, sobre la política o lo que pensaba acerca de la crisis social o de cuándo salimos a ver la película que ganó el Oscar, me miraba con sorna, bailándole una sonrisa en la cara, como se mira a una hija retardada, a alguien que se la escucha sabiendo ya lo que va a decir o porque no hay nada más que hacer. Me empecé a sentir mal, muy mal, algo ocurría y no sabía qué hacer. Empecé a leer, a enterarme, pero igual nada servía, me parece que no era lo que yo decía o sabía, sino quién lo decía y yo no era… Este dolor, doctor, es insoportable, a veces me oprime el pecho y siento como náuseas, otras veces miro por la ventana cómo el sol refulge y pinta cada techo de las casas como bañado en oro y yo veo que es hermoso porque el cielo es azul y brillante; sin embargo, yo me siento débil, no sé lo que me pasa, todo lo siento frío, helado, triste, como si me contaran que la vida sigue cuando yo ya estoy muerta. Eso fue lo que le dije al doctor que me examinó cuando caí enferma, él, todo circunspecto, con su bata blanca y su mirada de ciencia, lo cogió por el hombro a mi marido, lo llevó aparte, con la complicidad soterrada como se entienden los hombres entre sí, y le dijo que tenía que sacarme, que debía yo hacer algo diferente, digamos gimnasia, digamos un curso de bonsái o hacer cacharros al horno o pintar, cualquier cosa. Mi marido, ceñudo y distante, accedió y era de verme lo feliz que me puse en las primeras semanas con las nuevas amigas y la novedad de volver a pintar, parecía una colegiala. Pero figúrese, lo paradójica que es la vida, yo estaba bien y la casa estaba mal, o sea, que volví a sentirme mal. Los niños no hacían las tareas escolares, la culpable era yo. Que la comida enlatada era insípida y sabía mal, la culpable era yo. Que la casa no tenía ese olor grato a incienso y que el gato vomitaba, la culpable era yo. El largo hilo de la culpabilidad se me enredaba en el cuello aunque yo aparentara respirar con normalidad, así que abandoné aquello: total era cosa de acostumbrarse y estaba visto que yo me acostumbraba a todo. Además la mujer sabia… Nunca me puse así, ni siquiera cuando mis hijos empezaron a irse de casa, ni siquiera cuando él siguió con esa rutina de hablarme solo lo indispensable, de abrazarme apenas, de no mirarme a los ojos para saber que yo existía. Una se acostumbra hasta a los silencios, y la rutina del televisor, de las comidas calladas y del fútbol los domingos eran el menú de mi vida. En el fondo creía que me quería, creía que me amaba solo que tenía muchos problemas en el trabajo.

En el fondo yo tenía muy presente su amor y nuestro pasado: era el padre de mis hijos, mi primer amor y usted sabe todas esas cosas. Sí, sí, no necesita decírmelo, ya lo sé, en el fondo era mi comodidad, mis ganas de no resolver nada, mi vano terror a los riesgos y a tomar decisiones. En el fondo era que tenía miedo de mí misma, miedo de buscarme y no encontrarme, miedo de ser yo misma, miedo a la vida. Pero aunque usted no quiera creerlo, yo creía, estaba convencida de que, en el fondo, aunque sea en el fondo, me amaba, aunque sea un poquito. Todo empezó con una llamada preguntando por él. Era una voz finita, delicada, sexy, como la de una mujer joven y mimada. Me preguntaba sobre él como quien pregunta a una madre, o a una doméstica, a qué hora llegará el hijo a almorzar. Fue cortés pero me dejó un extraño sabor en la boca, un gusto amargo. Había algo en los gestos de sus palabras, en el mohín de sus pausas que me dejó intrigada, detrás de sus preguntas me pareció descubrir a un marido más joven y galante como si me presentaran a otro hombre, a un desconocido. Cuando le pregunté a mi marido por ella trastabilló un poco como cuando lo sorprenden, me quedó mirando atentamente a los ojos y muy seriamente, como no lo había hecho en muchos años, me dijo que era una pobre chica recepcionista a la que le había dado trabajo en la oficina, que la pobre tenía al padre enfermo en el hospital y que él la estaba ayudando. Después me hizo una leve caricia en la cara y continuó en silencio esperando. Yo no dije nada, me limité a seguir comiendo pero había algo especial en él, en su rostro, de pronto parecía que las arrugas se le habían borrado y que intentaba hacer las paces conmigo. Ese mediodía estuvo más locuaz, más interesado en lo que decía, menos extraño, menos hosco, más amable, parecía como si intentara que yo estuviera tranquila y en paz. Y en paz estuve, me gustaba que él volviera a ser él mismo de antes, me gustaba que se preocupara por mí, me gustaba ver que él volvía a recoger el hilo de la complicidad perdida entre nosotros, aunque fuera algo forzado. Después de unos días la misma voz entrecortada pidiendo hablar con él y él cogiendo con desgano o aparente desgano el teléfono, respondiendo con frases cortas y tajantes pero en las que yo adivinaba entremezcladas, como en un champú, la ansiedad y la incomodidad; la tensión la podía sentir como las cuerdas templadas de una guitarra mientras yo esperaba expectante, al pie del teléfono, como un cirio que se escurre. Me volví loca, empecé a preguntar en casa, afuera, todo me parecía sospechoso y el tren de mi inquietud creció cuando una mañana la misma voz, con timbre estudiado y conmiserativo, como si se hubiese apiadado de mí y por eso me lo contara, me dijo que él, mi marido, el padre de mis hijos, el hombre al que yo había sacrificado mi vida, mi ser, mi todo, era, figúrese usted, el amor de su vida y que si él no me abandonaba era por pena, por lástima, porque yo era ya vieja y estaba acabada, decía. No pude más, salté, lloré, chillé, pedí ayuda, las pocas amigas que tenía me dijeron que me serenara, que me tranquilizara, que aquella mujer decía todo eso para descontrolarme, para desquiciarme y que las cosas no eran así y que hablara, que hablara con él, pero serenamente; que me mostrara tranquila, amorosa, comprensiva. Usted sabe lo que es pedir eso cuando sentía que todo mi mundo se desmoronaba como un súbito cataclismo, mi casa, mi vida, tambaleaba de golpe, el último reducto en el que yo había asentado mi poder, mi fuerza, mi dominio, al que yo había apostado todo. No tuve la fuerza de enfrentarlo de golpe, lo comencé a espiar. Veía con qué prolijidad se vestía, las camisas que yo había comprado las desechaba, elegía unas floreadas, parecidas a las de su hijo, como un adolescente. Se bañaba en perfume, se olvidaba de darme el beso de despedida y cuando lo hacía, por mi insistencia, era un beso frío y seco como el que se da a los obispos en la mano. No tenía tiempo para mí, no llegaba al almuerzo, las cenas, las reuniones de negocios llenaban su vida, lo absorbían, lo enredaban hasta muy tarde en la noche. ¿Qué te quejas mamá? Si mi padre siempre ha llegado tarde a casa, siempre ha tenido reuniones de trabajo, siempre ha trabajado mucho. Las palabras de mi hija me dejaban perpleja, era cierto, pero yo antes nunca había sospechado, nunca la serpiente de los celos me había devorado el pecho de tal manera, yo ingenuamente siempre había creído en él, en sus palabras. Llegué a tranquilizarme, a engañarme, aquellas llamadas no eran más que un sueño, una pesadilla, una mala broma que alguien me quería jugar. Además yo no estaba vieja, apenas un poco gorda, con algunas canas, pero vieja no. Todavía en el supermercado me volteaban a mirar, todavía había algunos que me miraban las piernas y me decían algún piropo, todavía era una mujer apetecible, no despampanante, no una adolescente sexy, pero sí, creo, una mujer madura y atractiva. Me pinté el cabello, hice dieta, compré unas prendas ligeras y negras que hicieron que mi hija pusiera los ojos en blanco como si me hubiera vuelto loca y que yo retrocediera avergonzada, abrumada por una sensación de ridiculez y vacío que nunca había sentido. Empezó un pugilato, con ella, con el fantasma. Empecé un pugilato en el que me vestía como una adolescente para mi marido, en que lo rodeaba de besos y mimos hasta asfixiarlo, en que le preparaba los dulces, los pasteles, las comidas especiales, las cenas para dos con vinos y flores, cenas en las que siempre me quedé esperando. En ese cuadrilátero que era mi casa empecé a desafiarlo con antiguos manuales de amores imposibles, empecé a mostrarle una mujer que no era yo, una mujer que era más un simulacro de alguien que quise ser y nunca pude, un remedo de gata, de hembra agresiva, un remedo de mí misma y solo obtuve de él miradas compasivas, gestos de hartazgos, de cansancio, de alguien que se ve obligado a fingir, a decir que sí, que qué bonito pero no más, alguien que procuraba salir muy temprano y llegar muy tarde por la noche para consolar el desconsuelo de una esposa afligida, desesperada, vestida de seda para la ocasión con la cena lista y las velas prendidas. La casa empezó a desmoronarse y yo con ella, me puse muy delgada y ojerosa. Me dolía todo, hasta respirar. Si yo nunca había vivido eso. Mentira. Parecía que no, pero sí, a qué se habían debido entonces los ojos rojos de mi madre cuando papá no llegaba a dormir, sus calladas vigilias, sus discusiones cuando llegaba, sus eternas amenazas de marcharse de casa para siempre y abandonarnos a todos. Pero nunca lo supe, no lo hicieron evidente, solo alguna vez mamá me dijo como al descuido que seguramente papá tendría sus cosas por ahí, pero nada más. Mamá siguió con la barbilla alzada, digna y callada, pero había amargura cuando miraba a mi padre y una leve ironía bailaba en sus labios cuando papá le explicaba los viajes que debía hacer y lo apretado de su agenda. Pero mamá tenía a sus santos y yo no. Mamá vivía la vida de sus hijos y yo no. Mamá creía en su cruz y yo ya no. Y mamá nunca tuvo ganas de ser ella misma, de desenredar el nudo en donde estaba envuelta aunque solo quedara un pequeño hilito tembloroso, y tampoco mandar a la mierda todo, como a mí me estaba pasando. Hoy él me ha dicho, muy temprano, que se va de casa, que ya se cansó de mi persecución, de mi todo, que ya se cansó de mi conversación insulsa, de mis días vacíos, de ver siempre la misma cara y repetir las mismas cosas. Que no es nada personal pero que necesita cambiar de vida, cambiar de destino, que la vejez es un mal trago y él se está preparando. Me ha dicho que reconoce que soy una buena mujer, una buena ama de casa y una buena madre, pero que no más. Que él necesita una compañera, una mujer más joven, más dulce, más ardiente, más preparada, con la que pueda sostener una conversación inteligente, que me da gracias por todo pero que ya no me quiere. Que desde hace mucho no sentía nada por mí, pero que le daba pena decírmelo. Me lo dijo suave, tranquilo, cauteloso, como midiendo las palabras para que hicieran el menor daño posible, pero ellas salían a borbotones, como piedras hirientes, como cuchillos afilados, como clavos punzantes. Y mientras más tranquilo aparentaba ser, yo más enmudecía. El silencio era un grito prolongado que nos aturdía a los dos. Un furor como lava en erupción sentía bullir, no contra él, no, sino contra mí y contra el mundo. Furor por mi ceguera, por mi estupidez, por mis años perdidos y mutilados. Furor por haber creído que dar es recibir y por sentirme estafada. Un furor que no era nuevo, que yo había ido procesando desde hace mucho tiempo sin reconocerlo, preparándolo con sus hedores y sus agruras, engulléndolo como se engulle un veneno hasta devolverlo en un vómito espeso, negro, verde, sanguinolento, hirviente, que salía en violentas arcadas y que anegaba la casa. Un vómito que me ahogó durante muchas noches, que me aturdió como aturde una piedra o una emboscada, pero que gracias a mi marido, justamente a él, estaba liberando.

Él esperaba que gritara, que hiciese escándalo, que vociferara, que reclame, esperaba una escena y salió desconcertado, confundido por mi expresión tan ambigua. Pero no, en mí se estaba gestando algo inexplicable, reconocía que esto lo veía venir desde la mitad de esta historia, desde que se torció mi vida por algún lado del camino, desde que empecé a reconocerme en los otros y no en mí misma y entonces lloré con los ojos vacíos, sí, lloré con los ojos secos y lloré por mí y no por él, lloré por lo que había sido y por lo que me negué a ser. Y mientras él empacaba sus cosas, cogía el paraguas, miraba con preocupación su incipiente calva en el espejo del recibidor y se marchaba con la misma parsimonia de todos los días, pero se marchaba para no volver más; vi mis manos vacías, vacías, vacías, que luego se comenzaron a llenar con los recuerdos de mis veinte años, con la persistente idea de que tenía que retomar la pintura que dejé inconclusa, que tenía que levantarme y echar a andar y buscarme allí donde me había perdido. Llenar mis vacíos, borrar mis culpas, mirarme en el espejo y empezar a dibujar una nueva realidad, una realidad distinta, una realidad sin él y sin los otros, pero una realidad en la que yo sería yo y en la que mis pájaros cantarían con plenitud, a todo pulmón, un canto dulce, largo, potente y liberado. Una realidad en la que abriría mis alas y planearía por todo el cielo. Una nueva realidad en la que reiría con toda mi boca y sentiría con todo mi corazón aunque sangrara; que este río caudaloso que llevaba dentro comenzaría a navegar con sus velas henchidas quizás con muchos remiendos y cicatrices pero libre y soberana como jamás lo había sido y tenía que agradecerle a él, mi verdugo, que había liberado este veneno, este vómito negro y persistente y de un solo tajo me había limpiado. ¿Usted dice que debo elaborar mi duelo? ¿Pero de qué duelo me habla? No ve que aunque triste, aunque vacía, aunque todavía no avizoro propósito ni fines, aunque el río de mis lágrimas no tiene límites, me siento alegre porque hoy, precisamente hoy, he matado a la antigua mujer que era yo, le he pegado un tiro a la sien a ese pequeño ser crédulo y miedoso que no merecía vivir, a ese remedo, a esa mal copia de mí misma que era yo, para renacer en otra que recién empiezo a conocer.

Aminta Buenaño Rugel nació en Santa Lucía, Guayas, Ecuador en 1958. Es narradora, docente universitaria, política, diplomática, editorialista y periodista. Fue Embajadora de la República del Ecuador en España.

Aminta Buenaño Rugel nació en Santa Lucía, Guayas, Ecuador en 1958. Es narradora, docente universitaria, política, diplomática, editorialista y periodista. Fue Embajadora de la República del Ecuador en España.

Ha publicado: La mansión de los sueños (1985); La otra piel (1992); Mujeres divinas (2006); Trilogía Narrativa: La otra piel, Mujeres divinas y El discreto encanto de lo cotidiano (2014)

Ha participado en las siguientes antologías: Mujeres ecuatorianas en el relato (1988); Primera Bienal del Cuento Ecuatoriano “Pablo Palacio” (1991); Veintiún cuentistas ecuatorianos (1996); Antología de narradoras ecuatorianas (1997); 40 cuentos ecuatorianos (1997); Antología básica del cuento ecuatoriano (1998).